Et de Redon….il est question

Vous connaissez Redon … ? Pas le sculpteur, la ville entre Rennes et Nantes. Certainement. Peut-être vous y êtes-vous arrêtés le temps de changer de train car c’est là que « l’aventurier du rail » choisit de poursuivre vers Rennes ou Quimper. Ou pour y amarrer une embarcation car c’est ici aussi que s’arrête la Vilaine (1) accessible aux caboteurs (2) et que le canal de Nantes à Brest croise la liaison fluviale Rance-Vilaine. Mais, peut-être vous y êtes-vous rendus tout exprès, à pied, à vélo ou en voiture, car c’est enfin une vielle cité chargée d’histoire, la grande que l’on retrouve dans les livres et sur la « toile » et la petite faite de transmissions inter générationnelles et de souvenirs dont voici quelques flashs.…

Première rencontre avec des cornemuses en pays redonnais :

Transmission tout d’abord puisque notre récit commence le 19 septembre 1939 date à laquelle l’armée britannique investit les usines de Baccarat (3) pour y stocker tout l’avitaillement de l’armée anglaise de l’ouest.

Pendant neuf mois, les Britanniques vont y accumuler vivres et équipement : Conserves de corned-beef, petits pois à la menthe (of course sir !), chocolat, touques de rhum (45 000 litres selon l’inventaire !) etc…, uniformes, couvertures, lacets, cirage… et mille autres choses comme des bougies, des cigarettes, des allumettes, du papier toilette double face (une lisse, une rugueuse). Bref une montagne de nourriture et de fournitures entassées dans des piles et des piles de fûts, de touques ou de lourds « cercueils » de bois cerclés de feuillard et minutieusement étiquetées … en anglais!

Pendant neuf mois, les serviteurs de sa gracieuse Majesté, une unité des Green Howards (4) vont animer la cité : les défilés et les prises d’armes dans différents endroits de la ville permettent aux cornemuses et aux cuivres de se faire entendre tandis que, dans une ambiance beaucoup moins protocolaire, résonnent les chants guerriers, les mélodies galloises dans les multiples établissements fréquentés par les Tommies.

Mais tout à une fin. Face à l’avancée fulgurante de l’armée allemande, ordre est donné de se replier (5). Le 16 juin 1940 les Anglais informent le maire de Redon, Paul Richer, qu’ils vont faire sauter et mettre le feu aux entrepôts afin que leur précieux contenu ne tombe pas aux mains de l’ennemi. Comme ces lieux de stockage se situent près du cœur de la ville, l’idée ne séduit pas du tout la municipalité qui propose plutôt « d’organiser » leur pillage par la population. Proposition heureusement acceptée et aussitôt mise en œuvre.

Pendant huit jours et huit nuits, la population de Redon et des villages environnants, dans une pagaille indescriptible, vient faire ses courses dans cet immense super marché inespéré. Qui avec sa brouette, son vélo (comme mon père qui devait avoir 16 ans), sa voiture à bras, sa cariole ou pour les plus chanceux son automobile ou son camion. On emporte tout ce que l’on peut, des caisses ou des boîtes au contenu le plus souvent non identifié.

Lorsque les Allemands arrivent à Redon ils ne restent que des caisses éventrées et sur le sol des monceaux de nourritures, de produits divers éparpillés, piétinés, inutilisables. Cela met de très mauvaise humeur les nouveaux arrivants au point que la population est menacée de représailles si les stocks ainsi volatilisés ne sont pas restitués sur le champ. Les plus craintifs (ou les plus blagueurs) rapportent donc, confus, boites de lacets, foot soap (savon antifongique) ou conserves jugées immangeables. Les très prudents se débarrasse de leur butin (ou d’une partie seulement) dans les différents et nombreux cours d’eau de la région. Le reste, c’est-à-dire la majorité des caisses, reste bien caché au fond des caves, des greniers, des remises ou des paillers. Ces trésors feront l’objet de trocs et d’échanges les plus inattendus tout au long de l’occupation. Les conserves, les boissons et autres salaisons serviront à nourrir les humains … ou les cochons s’agissant des conserves jugées inconsommables (les petits pois à la menthe donnaient aux jambons, paraît-il, une saveur toute particulière).

J’ai souvenir de la grande boîte colorée dans laquelle ma grand-mère gardait précieusement tous les boutons et qui avait auparavant contenu du thé (ajouté au compost et utilisé comme engrais car on ne buvait pas de thé en Bretagne sud) ainsi que le caisson d’un demi-mètre cube en acier galvanisé, sans doute élément d’une roulante anglaise que mon père avait dû rapporter sur son vélo (mais comment ?). Dans ce récipient original, à l’aplomb d’une gouttière, frétillaient, insouciants, les vairons, braconnés à la « nasse-bouteille », destinés au terrible destin d’appât vivant que mon grand-père offrait en repas à quelque brochet ou blackbass (6) imprudent et glouton.

Aujourd’hui encore, dans un modeste « cabinet de curiosités », je conserve pieusement l’un de ces fameux paquets de cigarettes « Wild Woodbine » avec sa boîte d’allumettes Brayant&Mays ….

Mais un grand mystère demeure encore aujourd’hui : Qui a trouvé les caisses contenant le nécessaire à l’entretien des cornemuses ? Où sont donc passés anches de bourdons, anches de chanter et fil poissé ?

Premier (et unique ?) bagad entièrement féminin :

C’est à Carhaix en 1947 que naît, sous l’impulsion de Polig Monjarret, le premier ensemble de binious, bombardes et tambours à l’imitation des pipe-bands écossais. Cette formation, appelée d’abord « clique » puis dès 1950 « bagad », connaît un vif succès et les bagadous se multiplient rapidement.

Ainsi, le premier octobre 1955, à l’initiative de Joseph de Sonis, alors responsable du cercle celtique local, est créé le bagad de Redon qui prend le nom de bagad Nominoë, . Mais ce bagad n’est pas comme les autres, pas du tout : il ne recrute que des jeunes filles ! et rien que des jeunes filles car celles qui trouvent époux doivent quitter le bagad ! (De la discrimination positIve ? Du Wokisme avant l’heure ? On raconte que c’était le moyen astucieux trouvé pour réduire le nombre de danseuses qui, au sein du cercle, étaient en surnombre par rapport aux danseurs.)

C’est Soazig Noblet (7), qui n’a alors que 19 ans et qui apprend la cornemuse, qui en sera le premier Penn sonneur. Elle le restera sept années durant avant de quitter la région.

Kabig blanc, béret noir et jupe noire, d’où le surnom de « bagad des souris blanches », la formation a fière allure. Répétition deux soirs par semaine, par pupitres, dans la maison Normand du quai Gaudion et de nouveau le dimanche matin si besoin pour la préparation des concours ou la mise en place de nouveaux airs. L’été nous allions les voir défiler le long du canal ou les écouter à la croix des marins.

Le bagad, jusque dans les années 1980, se déplace un peu partout en France mais aussi en Europe, de l’Angleterre à l’Allemagne, en passant par l’Autriche.

Après une période de sommeil le bagad est relancé à la fin des années 1990 avec cette fois un recrutement mixte et intergénérationnel plus classique. En 2002, pour améliorer la formation des sonneurs, une école de musique est créée avec des professeurs pour chaque pupitre.

De la Teillouse au Festival de la Bogue d’Or

Souvenirs? Ah la foire de la Teillouse (8), la foire de la châtaigne, le quatrième samedi d’octobre ! Pour nous, enfants c’étaient simplement les manèges, les baraques foraines bien sûr, et tout aussi attrayants, les bruits et les parfums de la campagne environnante venue à la ville vendre son bétail et … ses marrons car si sa production est plus réduite que celle du marron d’Italie, de la châtaigne d’Ardèche ou de Dordogne le marron de Redon est tout aussi célèbre, enfin localement au moins.

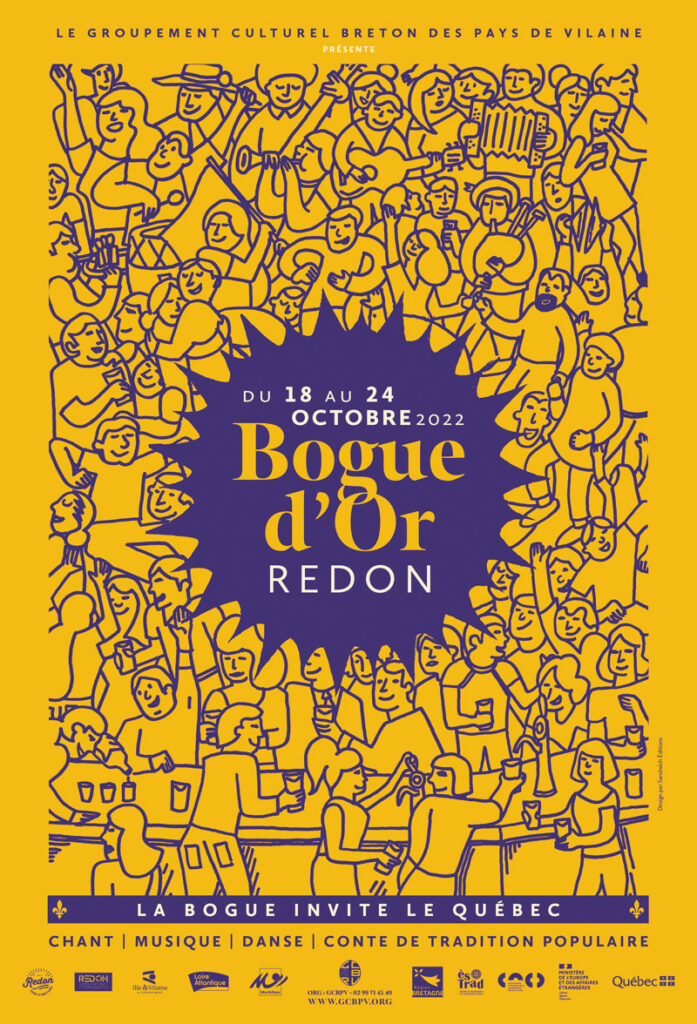

Aujourd’hui, si l’odeur du marron grillé parfume encore la ville en ce week-end d’octobre c’est aussi, depuis 1975, le grand festival de la Bogue d’Or dont ce sera, en 2025, la 50ième édition. Ce festival, axé sur le chant, la musique et les contes de Haute Bretagne ne cesse de prendre de l’importance et donne lieu à de nombreux concerts et fest-noz attirant un large public. Les concours sont aussi l’occasion d’un vaste collectage de chansons et d’histoires qui autrement auraient disparu et cela, même si de mauvaises langues affirment que quelques couplets venus du fond des âges fredonnés par nos anciens et pieusement collectés seraient la création de pensionnaires d’EPAD à la mémoire peut-être défaillante mais à l’imagination toujours aussi agile.

ANNEXES :

- La Vilaine : quel drôle de nom pour une si jolie rivière de 225 km ! Une rivière ? Que dis-je, un fleuve, puisque ses eaux se jettent directement dans l’océan Atlantique à Arzal entre Muzillac et Pénestin.

Mais Pourquoi Vilaine ? Plusieurs propositions s’affrontent : d’abord bien sûr, une légende bretonne, chantée par Théodore Botrel, selon laquelle une jeune fille surnommée Vilaine, car bossue et boiteuse, éconduite par le prince charmant qu’elle convoite, pleurerait depuis sans retenue ?

Plus sérieusement ce nom ne viendrait-il pas de l’ancienne dénomination bretonne « ar ster vilen » qui signifierait « la rivière aux moulins » comme en atteste le grand nombre de moulins construits sur ses rives ?

Mais ne serait-ce pas plutôt « ar Ster velen » (« la rivière jaune ») en raison de la couleur de ses eaux en période de crues ? C’est bien possible car au Xième siècle on l’appellera Visnonia déformation de Vicinonia qui signifie « la rivière aux eaux de rouille » ?

2. Le port de Redon : c’est dès le IXème siècle que le port de Redon grâce à la situation de cette ville sur la Vilaine prend son essor. En atteste l’instauration sur la Vilaine de « tonlieux », ces taxes perçues au passage des bateaux sur un fleuve.

À partir du XVème siècle, la Vilaine, pour partie canalisée, permet aux navires de mer de remonter jusqu’à Redon, qui devient alors le véritable avant-port de Rennes. (Cette situation sera invoquée par les députés rennais à l’Assemblée Constituante pour revendiquer et obtenir en 1789 le rattachement de Redon au département d’Ille-et-Vilaine, alors que jusqu’à la fin de l’ancien Régime l’administration de la ville dépendait du diocèse de Vannes)

Le froment, les vins du Pays Nantais, d’Anjou ou du Bordelais, les eaux de vie, le sel, le poisson salé, le charbon, le fer d’Espagne, les matériaux de construction tels que plâtre et tuffeau, ardoises, ainsi que le bois, la résine constituent alors les cargaisons déchargées dans ce port dit d’échouage (à marée basse les navires reposent sur la vase, ce qui ne facilite pas les manutentions)

Accessoirement, de 1815 à 1821, Redon est aussi port de pêche puisque 25 bricks destinés à la pêche à la morue sur les côtes de Terre-Neuve y sont enregistrés. Ces bateaux partent pour des campagnes de mer de 5 mois environ et le retour à Redon s’effectue après le déchargement des morues à Nantes.

En lien avec la construction du canal de Nantes à Brest, le creusement d’un bassin à flot débute en 1836. Il est achevé en 1855 et dès lors le trafic portuaire ne cesse d’augmenter pour atteindre les 70.000 tonnes en 1882.

Hélas, à partir de 1882, les problèmes récurrents d’envasement de la Vilaine accélèrent le déclin de l’activité portuaire déjà impactée par les progrès techniques notamment le développement du trafic ferroviaire et l’apparition des bateaux à vapeur qui scellent le sort de la marine à voile.

Une petite activité survivra jusqu’à la deuxième guerre mondiale avec notamment des échanges avec le pays de Galles (charbon de Cardiff contre poteaux de mine en bon pin des landes… bretonnes).

Aujourd’hui reste un magnifique port de plaisance pouvant accueillir plus de 150 bateaux.

3. Usines Baccarat : C’est en 1929 que la célèbre cristallerie de Lorraine choisit Redon, loin de la frontière avec l’Allemagne, pour sécuriser sa production.

Le choix de Redon s’explique d’abord par la possibilité, pour couler le verre, d’acquérir le site d’une fonderie d’acier (pièces pour machines agricoles) avec ses ouvriers fondeurs qualifiés, mais aussi par la qualité de l’eau disponible. Hélas la cristallerie ne peut obtenir l’autorisation de l’Etat français de commercialiser les services en verre produits à Redon sous l’appellation « Baccarat » et la société jette l’éponge en 1934. Le site dont elle demeure propriétaire tombe alors en sommeil.

Reste aujourd’hui, comme témoignage de la présence de cette entreprise de l’est, l’environnement paternaliste, propre aux sociétés de l’époque dans le Nord et l’Est de la France : maisons pour les dirigeants, rue de la Maillardaie, maisons pour les contre-maîtres plus un centre pour les apprentis, rue de la Guichardais et rue René-Caro, la cité ouvrière pour les maîtres verriers.

4. Green Howards : un des plus fameux et des plus anciens régiments d’infanterie de l’armée britannique. Fondé en 1688 ce régiment a participé pendant 300 ans à toutes les grandes batailles de l’histoire.

5. St Nazaire base de repli anglais : la retraite du second corps de l’armée britannique, commandé par le général Alan Brooke (40 000 hommes) s’effectuera par le port de St Nazaire avec plus ou moins de succès. (Selon la stèle érigée sur le port de St Nazaire, le 16 juin, à 15 km au large, le paquebot RMS Lancaster, attaqués par des bombardiers junker 88, coule avec 6600 hommes à bord. On dénombrera 5200 victimes)

6. Black bass : Le black bass, poisson de la même famille que la perche, est originaire d’Amérique du Nord. L’introduction de ce poisson en France remonte à … 1890 ! Le black bass à grande bouche est inscrit aujourd’hui sur la liste des espèces indigènes des rivières françaises.

7. Soazig Noblet : Soazig Noblet est connue comme harpiste, instrument qui l’a séduit à l’écoute d’un concert d’Alan Stivell (son premier instrument sera d’ailleurs fabriqué par le père de ce dernier, le luthier Georges Cochevelou). Si elle aussi à son tour a enseigné la harpe elle est aussi compositrice pour cet instrument. Instrumentiste et chanteuse elle est la fondatrice en 1968 du groupe trégorois « An Tregeriz », un trio voix-flûte-harpe, qui enregistrera jusqu’en 2001 pas moins de quatorze disques.